Ya sabía yo que no tenía que haber mencionado nada sobre mis intenciones de dejar el blog. Enseguida empiezan los comentarios que si no lo haga, no se vaya, no nos deje… como si no hubiera blogs de cine a cascoporro, la mayoría más actualizados y más completos que este. No lo hice por hacerme el interesante, y no les prometo nada. De verdad. Pero como estoy algo atascado con el artículo que tengo entre manos –lo cual tiene su morbo añadido, porque uno de los lectores de este blog es, ya ven, la persona que me lo ha encargado- voy a encasquetarles una entrada científico / cinematográfico / televisiva que me ronda hace tiempo por la mente.

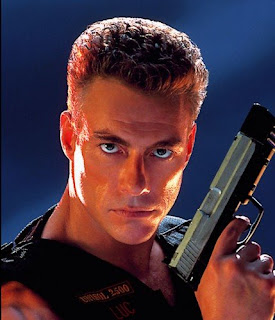

Me acordé de ella la otra noche, cuando me vi rodeado por Jean-Claude Van Damme. Es decir, no personalmente, pero es que en La Sexta estaban echando una macarrada suya titulada Cyborg, y en un canal de la TDT otra macarrada más reciente titulada Inferno, que tiene el agravante añadido de que sale como actor secundario Pat Norita, el presunto sensei de la serie Karate Kid. Antes de retirarme a la cama pensé en lo maravilloso que sería vivir en un mundo donde no estuviéramos expuestos a las macarradas perpetradas por los macarras llegados del país de Godiva y los mejillones.

Bueno, pues hay un mundo donde así. En él no existe Van Damme, y ése no es su único atractivo.

Les supongo familiarizados con el concepto de los universos paralelos; esos mundos que existen en una dimensión paralela (claro) a la nuestra donde la historia en general, y nuestras vidas en particular, han tomado rumbos muy diferentes. Cualquiera que haya leído unos pocos tebeos de superhéroes sabrá de lo que estoy hablando, porque son muy socorridos; gracias a este concepto, en el mundo de la DC Comics acabaron con dos o tres Supermanes… pero estoy desbarrando. Hablábamos de Van Damme.

Bueno: el punto de partida de este universo paralelo es la serie televisiva Las Vegas, que emitió Cuatro en su día y que, ya confesé en este blog, se constituyó enseguida en uno de mis placeres culpables (ya la han cancelado, por cierto), gracias al trabajo de mi querido James Caan y a la proliferación de tías buenas que salían en cada episodio. Como sabrán los que la hayan visto, la serie tenía lugar en el casino-hotel Montecito que, a diferencia del Wynn, el Venetian o el MGM Grand, no existe en nuestro universo. En el de la serie sí, aunque tenía una molesta tendencia a cambiar de emplazamiento; un día estaba arriba del Strip, otro en medio… Bueno, pues en un episodio de la primera temporada, aparecía Van Damme como estrella invitada. Y, además, interpretándose a sí mismo... Por lo menos, durante veinte minutos, porque de repente, era inesperadamente asesinado.

Bueno: el punto de partida de este universo paralelo es la serie televisiva Las Vegas, que emitió Cuatro en su día y que, ya confesé en este blog, se constituyó enseguida en uno de mis placeres culpables (ya la han cancelado, por cierto), gracias al trabajo de mi querido James Caan y a la proliferación de tías buenas que salían en cada episodio. Como sabrán los que la hayan visto, la serie tenía lugar en el casino-hotel Montecito que, a diferencia del Wynn, el Venetian o el MGM Grand, no existe en nuestro universo. En el de la serie sí, aunque tenía una molesta tendencia a cambiar de emplazamiento; un día estaba arriba del Strip, otro en medio… Bueno, pues en un episodio de la primera temporada, aparecía Van Damme como estrella invitada. Y, además, interpretándose a sí mismo... Por lo menos, durante veinte minutos, porque de repente, era inesperadamente asesinado.

Me acordé de ella la otra noche, cuando me vi rodeado por Jean-Claude Van Damme. Es decir, no personalmente, pero es que en La Sexta estaban echando una macarrada suya titulada Cyborg, y en un canal de la TDT otra macarrada más reciente titulada Inferno, que tiene el agravante añadido de que sale como actor secundario Pat Norita, el presunto sensei de la serie Karate Kid. Antes de retirarme a la cama pensé en lo maravilloso que sería vivir en un mundo donde no estuviéramos expuestos a las macarradas perpetradas por los macarras llegados del país de Godiva y los mejillones.

Bueno, pues hay un mundo donde así. En él no existe Van Damme, y ése no es su único atractivo.

Les supongo familiarizados con el concepto de los universos paralelos; esos mundos que existen en una dimensión paralela (claro) a la nuestra donde la historia en general, y nuestras vidas en particular, han tomado rumbos muy diferentes. Cualquiera que haya leído unos pocos tebeos de superhéroes sabrá de lo que estoy hablando, porque son muy socorridos; gracias a este concepto, en el mundo de la DC Comics acabaron con dos o tres Supermanes… pero estoy desbarrando. Hablábamos de Van Damme.

Bueno: el punto de partida de este universo paralelo es la serie televisiva Las Vegas, que emitió Cuatro en su día y que, ya confesé en este blog, se constituyó enseguida en uno de mis placeres culpables (ya la han cancelado, por cierto), gracias al trabajo de mi querido James Caan y a la proliferación de tías buenas que salían en cada episodio. Como sabrán los que la hayan visto, la serie tenía lugar en el casino-hotel Montecito que, a diferencia del Wynn, el Venetian o el MGM Grand, no existe en nuestro universo. En el de la serie sí, aunque tenía una molesta tendencia a cambiar de emplazamiento; un día estaba arriba del Strip, otro en medio… Bueno, pues en un episodio de la primera temporada, aparecía Van Damme como estrella invitada. Y, además, interpretándose a sí mismo... Por lo menos, durante veinte minutos, porque de repente, era inesperadamente asesinado.

Bueno: el punto de partida de este universo paralelo es la serie televisiva Las Vegas, que emitió Cuatro en su día y que, ya confesé en este blog, se constituyó enseguida en uno de mis placeres culpables (ya la han cancelado, por cierto), gracias al trabajo de mi querido James Caan y a la proliferación de tías buenas que salían en cada episodio. Como sabrán los que la hayan visto, la serie tenía lugar en el casino-hotel Montecito que, a diferencia del Wynn, el Venetian o el MGM Grand, no existe en nuestro universo. En el de la serie sí, aunque tenía una molesta tendencia a cambiar de emplazamiento; un día estaba arriba del Strip, otro en medio… Bueno, pues en un episodio de la primera temporada, aparecía Van Damme como estrella invitada. Y, además, interpretándose a sí mismo... Por lo menos, durante veinte minutos, porque de repente, era inesperadamente asesinado.Al principio, pensé que era la típica broma, y que aparecería vivito y coleando al final del episodio. ¿Cómo se iban a cargar a Jean Claude Van Damme? Bueno, pues se lo cargaron. En el universo de la serie Las Vegas, Van Damme quedó definitivamente muerto y enterrado.

¿Pero SOLO en ese universo?

El caso es que Las Vegas tuvo un par de crossovers con la serie policiaca Crossing Jordan, donde los protagonistas de ambas tenían que trabajar juntos en la resolución de un caso; con lo cual, cabe pensar no sólo que ambas series pertenecen al mismo universo, sino que Van Damme está muerto en las dos.

No se vayan todavía, aún hay más.

Los que pasamos de los cuarenta –aunque no se nos note- tenemos grabadas en la memoria aquellas sobremesas de verano donde TVE, la única TVE de entonces, nos cascaba la serie El coche fantástico, con David Hasselhoff, su bultaco, su cardado y, creo recordar, un coche que hablaba. Bueno, pues este año se ha comenzado a emitir en la televisión americana una versión actualizada de la serie, donde el protagonista es el hijo –en la ficción, claro- de David Hasselhoff. El episodio piloto ya se ha emitido en España, y algunas escenas del mismo tenían lugar en la ciudad de Las Vegas. ¿Adivinan en qué casino? En efecto; aunque no aparecían los actores de la otra serie, los escenarios y el logo del Montecito eran inconfundibles.

¿Pero SOLO en ese universo?

El caso es que Las Vegas tuvo un par de crossovers con la serie policiaca Crossing Jordan, donde los protagonistas de ambas tenían que trabajar juntos en la resolución de un caso; con lo cual, cabe pensar no sólo que ambas series pertenecen al mismo universo, sino que Van Damme está muerto en las dos.

No se vayan todavía, aún hay más.

Los que pasamos de los cuarenta –aunque no se nos note- tenemos grabadas en la memoria aquellas sobremesas de verano donde TVE, la única TVE de entonces, nos cascaba la serie El coche fantástico, con David Hasselhoff, su bultaco, su cardado y, creo recordar, un coche que hablaba. Bueno, pues este año se ha comenzado a emitir en la televisión americana una versión actualizada de la serie, donde el protagonista es el hijo –en la ficción, claro- de David Hasselhoff. El episodio piloto ya se ha emitido en España, y algunas escenas del mismo tenían lugar en la ciudad de Las Vegas. ¿Adivinan en qué casino? En efecto; aunque no aparecían los actores de la otra serie, los escenarios y el logo del Montecito eran inconfundibles.

Pero es que el Montecito está, como decimos en mi tierra, como la Feria; no bien se ha largado Kitt Junior, cuando aparecen algunos adolescentes dotados de superpoderes, cuyas aventuras pueden seguirse en la serie Héroes. ¡También han pasado por allí, y en tres episodios nada menos!

Pero es que el Montecito está, como decimos en mi tierra, como la Feria; no bien se ha largado Kitt Junior, cuando aparecen algunos adolescentes dotados de superpoderes, cuyas aventuras pueden seguirse en la serie Héroes. ¡También han pasado por allí, y en tres episodios nada menos!Y si les parece que es un poco excesivo juntar a tantas series, no hemos terminado todavía. Hay otro capítulo de Héroes donde los personajes vuelan en Oceanic Airlines; Oceanic… ¿De qué me suena ese nombre? No me hagan mucho caso, pero creo que hubo un vuelo de esa misma compañía –el 815, para ser exactos- que desapareció sin dejar rastro, aunque hay quien dice que un puñado de supervivientes llevan años haciendo el canelo en una isla perdida donde hay osos polares, galeones del siglo XVIII, un experimento de una empresa llamada Dharma y, se sospecha, el último proyecto de Paco el Pocero.

En resumen:

Existe un universo paralelo donde hay un casino en el que todo el mundo gana, un chaval que combate el crimen en un coche que habla, varios adolescentes con superpoderes y una isla misteriosa que acaba con todas las islas misteriosas. Y además no tienen que aguantar a Van Damme, porque está muerto. ¿Y qué tenemos aquí? Zapatero, Rajoy, Jiménez Losantos y Escenas de matrimonio. Señores, vaya coñazo. ¿Saben que les digo? Que paren este mundo, que me quiero bajar… ¡y largarme al otro!.

P. D. Este post no habría sido posible sin esta página web donde tienen una completa relación de todos los crossovers habidos y por haber en el mundo televisivo. ¿Lo que les he enseñado? Un aperitivo. Procuren no perderse.

Existe un universo paralelo donde hay un casino en el que todo el mundo gana, un chaval que combate el crimen en un coche que habla, varios adolescentes con superpoderes y una isla misteriosa que acaba con todas las islas misteriosas. Y además no tienen que aguantar a Van Damme, porque está muerto. ¿Y qué tenemos aquí? Zapatero, Rajoy, Jiménez Losantos y Escenas de matrimonio. Señores, vaya coñazo. ¿Saben que les digo? Que paren este mundo, que me quiero bajar… ¡y largarme al otro!.

P. D. Este post no habría sido posible sin esta página web donde tienen una completa relación de todos los crossovers habidos y por haber en el mundo televisivo. ¿Lo que les he enseñado? Un aperitivo. Procuren no perderse.